こんばんは

塾長の一井です。

教室掲示用の 「第4学区の合格者データ」 の最新版を作成しました(´ー`)

塾生の皆さんは見てみてくださいね。

模試会社さんからいただいた各高校の合否データをもとに、ボーダーラインだけでなく、合格者の平均点も記載しています。

※ボーダーラインを超えた程度では合格が危ういケースも多いですので、もし興味のある高校があれば、内申点で合格者平均を目指すことを目標にしてみてください。

また、新設の海稜高校についても、昨年の入試結果をもとに目安の点数を追記しています。第1志望としては定員割れでしたので、昨年のデータよりも目安の点数が下がっています。

さて、兵庫県の公立高校入試は内申点なしには語れません。

兵庫県の場合は、合否を左右する点数の半分が内申点(中3の1,2学期の通知表)ですからね。

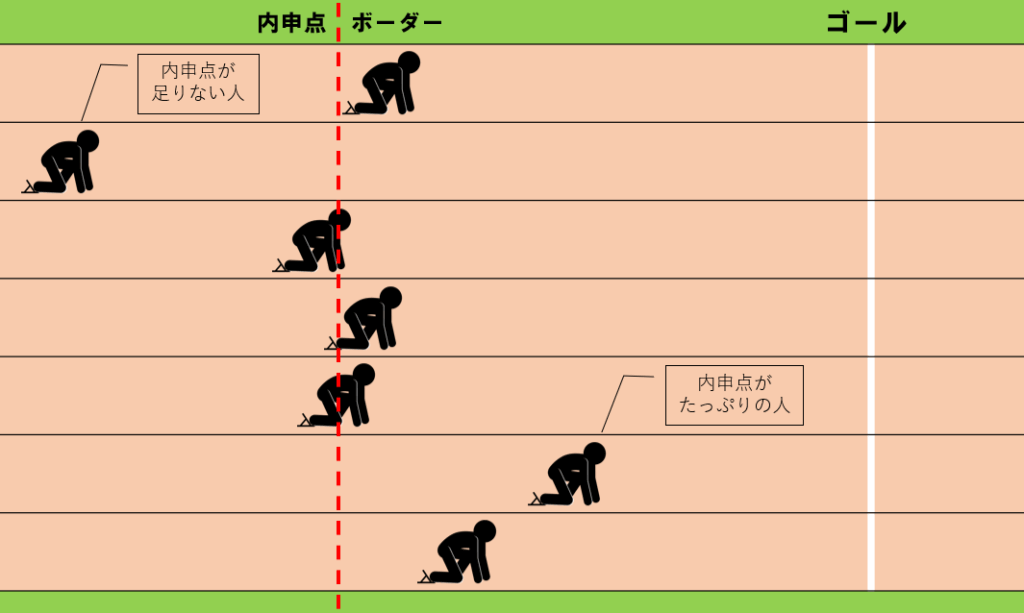

内申点は、徒競走に例えるならスタートラインのハンデのようなものです。

内申点が高ければ高いほど、入試本番で有利になります。

◎内申点アップのための行動計画 ◎

現在、中学1年生や2年生の皆さんは、興味のある高校ができたら、まず自分の通知表をもとに内申点を計算してみましょう。

そのうえで、「合格のための作戦」を早めに立てて、行動していくことが大切です。

- 「どの教科を、どれくらい上げる必要があるのか?」

- 「どの学期の通知表までに目標を達成する必要があるのか?」

特に、中学2年生の3学期の通知表で志望校合格に必要な内申点があれば、実際に入試に関わる中学3年生の1学期、2学期もそのまま内申点をキープして逃げ切れる生徒が多い印象です。

公立高校の合格は、入試の当日だけで決まるわけではありません。

毎日の授業への取り組みや、定期・実力テストへの真摯な取り組みが、すでに志望校へ近づく第一歩であり、内申点という形で未来の自分を助けてくれる貯金になります!

内申点を上げようとすると、先生の話や指示を注意深く聞く必要があります。

人の話をしっかり聞く癖がつくと、相手が繰り返し伝えている内容にも意識が向き、要点を押さえることも上手くなります。

それは結果として、学力アップに繋がります。

「内申点」という合格への武器を、今からしっかりと磨き上げていきましょう!