こんばんは

塾長の一井です。

公園の桜がとても綺麗に咲いていました。雲ひとつない青空に、桜は本当に映えますね。

普段はあんまり写真を撮らない私でも、

桜の写真は毎年1枚は撮ってしまうので不思議です(*´▽`*)

今週から新学期のスタートですね!

塾生の皆さんにとっては、今週1番の楽しみはクラス発表でしょうか?♬

私は、皆さんの実力テストの出来栄えが楽しみです。笑

頑張ってくださいね!

さてさて、塾の方も新年度が始まり、

今年は小学生の国語の教材をガラッと変えました。

学びの土台は母国語である国語!

文章の意味を正しく理解できないと、誤った理解で解き進めたり、自分勝手な解釈をしてしまいます。

テスト中に「この解釈でいいのかな…?」なんて思いながら解くのはストレスでしかありません。

近年、大学入試の共通テストも、高校入試も、読解力なしには解けない問題になってきています。

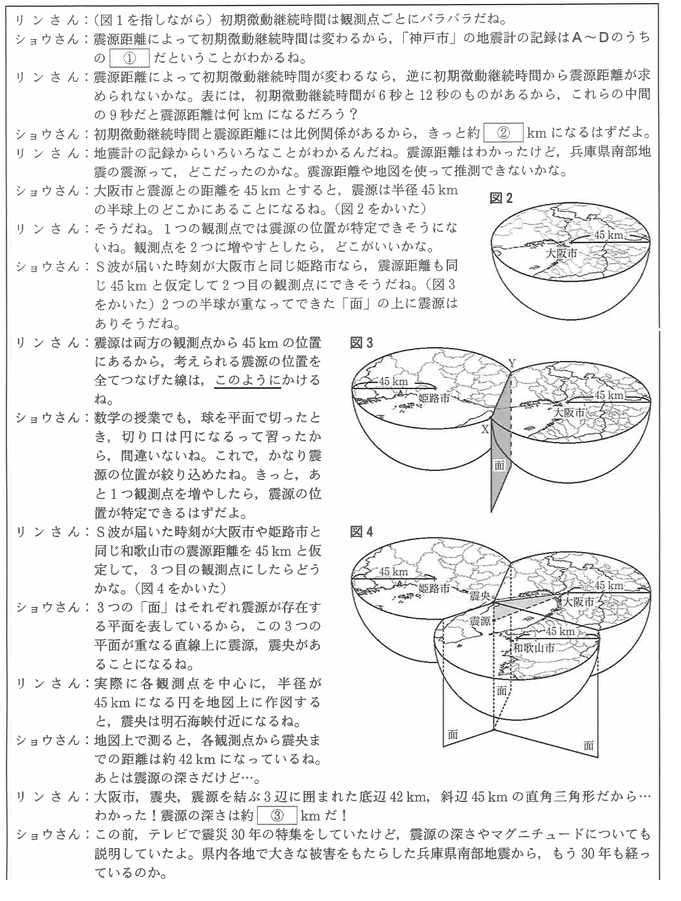

ちなみに、今年の兵庫県の公立高校入試の理科はこんな感じです。↓↓↓

ぱっと見ただけでも、文章が長いですよね。

文章中には、問題に直接関係のない情報も含まれているため、文脈を理解して必要な箇所や数字を自分で取捨選択しなければならないようになっています。

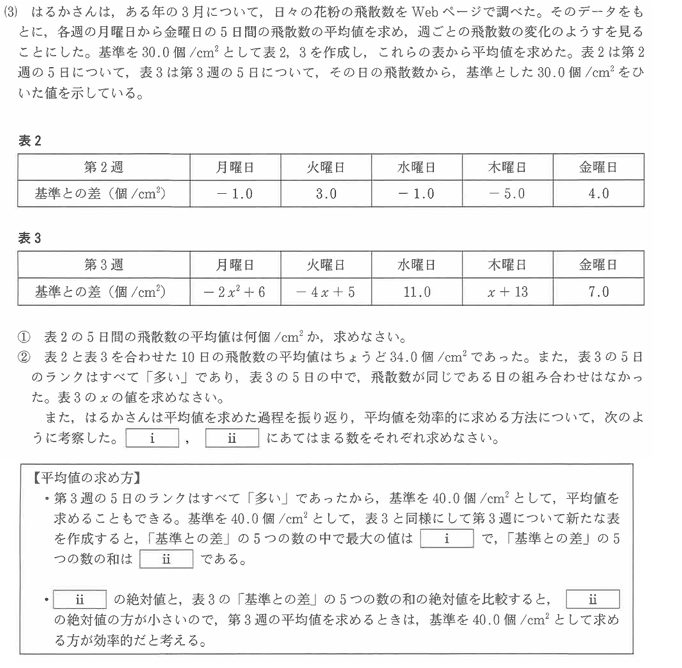

次は数学↓↓↓

一部を抜粋しているものですが、保護者の皆さんがイメージされている従来の数学や理科のテストとは、少し違ってきていると感じませんか?

高校入試の理科も数学も『読解力ありき』で問題が作成されているものが増えています。

ただ単に「豊富な知識がある」「難しい計算ができる」「図形の問題が解ける」では太刀打ちできなくなっています。

今回は理科や数学を例に挙げましたが、社会や英語も同じこと。

どの教科でも「読み取る力」が問われるようになっています。

とはいえ、中学生になると国語の勉強の優先順位が下がってしまうのが実際のところ。

国語は成長の手応えを感じにくい科目ですから、独学で続けようにも根気がいります。

しかも、国語と本気で向き合うには、解説をじっくり読み進める粘り強さと、解説を理解できるだけの読解力が必要です。

その読解力がないから国語を勉強しているのに、なぜ間違えているかを正しく理解するために読解力が必要なのです。笑

中学生になった時に、

多少形式ばった文章であっても抵抗なく読める人になってもらうためにも、

自力で解説を読める人になってもらうためにも、

小学生の間にもっと母国語の土台を強くしていかないとアカンと思うわけです。

あとは最近、高3生が共通テストに向けた勉強がしやすいように、プリントをアップロードしてそれを塾生がスマホで閲覧できる仕組みを導入しました(*^^)v

問題を見るのも解説を読むのもスマホ一つで完結するので便利なはず!

松本先生のアイディアが一つ形になりました!

しばらく運用してみて、より良い進化を遂げることができるか検証です。

高3たちに使ってもらって意見を出してもらいます。

この仕組みを応用すれば、

中学生たちが活用できる何かも生み出せそうな気はしています…。

とはいえ、

小中学生は、まだまだ紙面での学習の方が良い気はしているので、画期的なアイデアが浮かんだら、そのときに考えます♬

あとは、自習スペースを大改造しました!

写真、撮り忘れましたが・・・。

まあ、塾生は知っているからいいでしょう。笑

さぁ新年度、楽しんでいきますよ~!